人材側と企業側の双方の視点から

人材の定着を実現いたします

苦労して採用した人材が、突然、理由も告げずに早期に離職する。期待していたコア人材が思いもかけず辞めていく。貴重な経営資源である人材がいなくなることで、稼ぐ力、開発する力、造る力、サービスする力が削がれ、急激に経営が悪化した例を数多く見てきました。現に、統計上も、人材不足倒産の件数は戦後最悪の数字を更新し続けています。更に、退職代行の利用の拡大により退職へのハードルが低まると同時に、企業と人材の相互理解不足から、繁忙期の退職、重要なデータ消去、口コミサイトやSNSへの誹謗中傷の投稿など、俗にいう「リベンジ退職」も増えております。

一方、生産機材の故障では迅速に修繕をするし、資金不足なら迅速に借り入れ等手当をするにも関わらず、同じ経営資源でありながら、人材に関しては、例え退職しても「最近の若い人は・・」「次は良い人が来て欲しい」と嘆くだけで、企業側では淡白に受け止められがちです。しかしながら、採用広告費のみならず入社後の賃金や教育費用も含めれば、一人当たり180万円を超える費用が無駄になっているという試算もあり、本来なら重要な経営資源の損失なのです。

「採用コストの無駄」のみならず、「事業運営の停滞」「既存社員への負荷増大」「社内のモチベーション低下」「営業機会の損失」および「企業の風評悪化」など、人材が定着しないことのデメリットは数えきれないほど発生しています。

不可逆的な人材不足の到来により取り返しのつかない状態に陥る前に、いまこそ、人材の定着、早期離職の防止に取り組む必要に迫られています。

私たち、組織づくりLABOは、代表の川野智己が、伊藤忠商事グループの教育責任者として、企業の教育研修やアセスメント(満足度調査)を通じて人材育成に従事し、その一方で、大手人材紹介会社の教育研修部長として、企業への支援のみならず転職者個々へのカウンセリングや指導を数多く行ってまいりました。その意味では、企業側と人材側の双方の視点から、「組織と人の最適解」を求めて人材の定着で多くの成果を挙げてきており、クライアント様からの現在の高い評価につながっております。

具体的には、人材定着を導く要素を「感動」「効力感」「一体感」の3つで構成しています。覚えやすく「居酒屋メソッド」と名付け、講演や教育研修などの手段として、ソリューションを提供しています。以下、「居酒屋メソッド」をご紹介します。

独自施策フレーム「SPEC法」とは

なぜSPEC法が必要か

離職防止や人材定着について調べると、「給与や福利厚生の改善」「キャリア支援」「コミュニケーション強化」といった施策が数多く紹介されています。

しかし現場の経営者・人事担当から聞こえてくるのは、こうした施策を導入しても 「結局、人が辞めてしまう」 という声です。

そこで私は、数百社の現場と2,000人を超える転職希望者の声をもとに、「人が辞めずに定着する組織づくり」の本質を4つの軸に整理しました。

それが、SPEC法です。SPEC法の4つの要素

1. S = Surprise(感動)

「この会社に入ってよかった」と思える小さな驚きや感動を、日常的に積み重ねること。例:上司からの思いがけない感謝の一言、経営者が社員の誕生日を覚えて祝うなど。

→ 人は感動のある職場に「居続けたい」と感じます。

2. P = Power(効力感)

自分の仕事が会社や顧客の役に立っているという手応えを持てること。例:成果を可視化する仕組み、改善提案が採用される仕組み。

→ 「自分は役立っている」という実感が、定着の最大のモチベーションになります。

3. E = Engagement(一体感)

仲間とのつながり、チームで成し遂げる達成感。例:部署横断のプロジェクト参加、社員同士が助け合う文化を育む施策。

→ 孤立を防ぎ、「ここに居場所がある」と感じさせます。

4. C = Comfort(安心・安全)

心理的に安心して働ける環境。例:失敗を責めない風土、誰にでも相談できる関係性、働き方の柔軟性。

→ 「この会社なら大丈夫」という安全感が、離職の抑止力になります。

SPEC法で得られる効果

この4つを組み合わせることで、

- 早期離職率の改善(例:44%→9%へ削減した事例あり)

- 人材の定着と活躍(「ただ居る」から「成果を出し続ける」へ)

- 採用コストの削減(採用→早期退職の悪循環からの脱却)

が実現できます。

SPEC法を導入した企業様の声

- 「若手社員が3年以内に辞めてしまう状況から抜け出せました」

- 「“うちの会社は人が育たない”と思っていたのに、3年でリーダーが複数生まれた」

- 「採用難で苦しんでいましたが、今は“辞めない文化”ができています」

まとめ

給与や福利厚生のように「お金」で解決するだけでは、人は長く働き続けません。

感動(Surprise)、効力感(Power)、一体感(Engagement)、安心・安全(Comfort)――

この4つを揃えることが、人材が辞めない組織づくりの決め手です。

講演や研修では、このSPEC法をベースに「明日から実践できる人材定着の仕組みづくり」を具体的にご紹介しています。

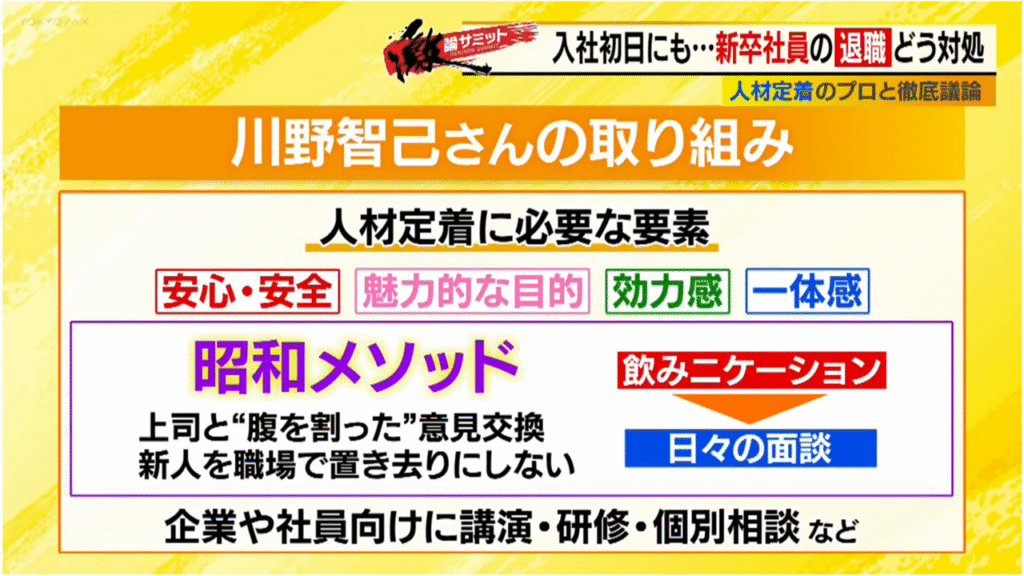

以上の4要素を、わかりやすく「SPEC法」と称してまとめています。中でも、「一体感」を感じさせる為の上司と部下の面談スキルとして、「昭和メソッド」を提唱しています。下図は、テレビ出演時における昭和メソッドを紹介いただいたフリップです。

以下、日本生命保険相互会社様の機関誌「経営インサイト誌」(2024年1月号)での私の特集記事から、図表と一部記事の内容を抜粋・引用してご紹介いたします。ご参考までに、一読願います。

採用活動のゴールは採用ではなく、獲得した人材が社内で存分に能力を発揮できるようになることです。人材を組織に 定着させるために「SPEC法」を活用 してはいかがでしょうか。

※参照:https://www.nissay-biz-site.com/navigation/insight

人材定着の為の4つのカギ「SPEC法」

【感動・魅力的なパーパス】入社前〜直後、 仕事の使命感を醸成、マイナス面までも丁寧に説明

採用後に人材が定着しない原因のひとつが説明不足です。「想像していた業務 内容と違った」「思ったよりも残業が多い」などの不満が生じると、早期退職につながってしまいます。 入社前後に雇 用条件や業務内容に関して綿密に説明すれば、早期退職の確率を下げられるでしょう。「この業界の常識だから、言わなくてもわかるだろう」という思い込みは 危険です。

【効力感】社内に情報・ノウハウを集積して共有

入社したばかりの人材にとって「誰かに聞くこと」は大きなストレスです。また受け入れ側の社員が中途人材をライバ ル視してしまうと、引き継ぎやO J Tが適切に実施されず、業務に必要な情報が 円滑に提供されません。中途人材が情報・ノウハウにいつでもアクセスできるよう、マニュアルやデータベースなどを整備しましょう。社内イントラネット上にデータを集積させるケースも多く見受けられます。研修体系の整備も、「今は出来ないが、成長への支援があるので、将来は1人前になれそうだ」との効力感を感じさせます。

【一体感】きめ細かいコミュニケーション・フォ ロー

入社直後の中途人材は孤独になりがちです。業務上の疑問や不安を解消できな ければ、早期退職に直結します。 上司や人事部による面談を実施して、密にコミュニケーションを取り ましょう。面談は随時ではなく、定期的 に入れるのがおすすめです。あらかじめ仕組み化することで、中途人材のケアが 通常業務になります。「昭和メソッド」として体系化しています。

わたしたちが選ばれる

3つの理由

選ばれる理由01

信頼

クライアント様の実情を分析し、ご要望を拝聴し、実情にあった解決先をご提案いたします。中小零細企業様とのお取引も多く、幅広いご支援により信頼をいただいております。

選ばれる理由02

「人間心理への深い洞察」

離職という結論に至るまでは、複雑な心理的葛藤があります。また、新規採用者を本来フォローしケアすべき上司や同僚においては、「何故そこまでしなければならないのか」と反発を抱きがちです。小手先の説得や空疎なあるべき論ではなく、上司や同僚を動機づける心理的な構造を理解し問題解決しています。

選ばれる理由03

実績

これまで、クライアント様の離職率を平均44%から9%に低下させてきました。また、経験者採用で転職する人材4000人と面談をしてきました。これら豊富な経験に裏打ちされた実績は、弊社がいただいている高い評価の理由になっています。

事例

CASE STUDY

サービスの流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP 02

ヒアリング

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

STEP 03

ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

STEP 04

ご契約・発注

秘密保持契約など、発注に際して必要な契約をいたします。

STEP 05

サービスのご提供

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。

STEP 06

ご入金

納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。

よくある質問

Q&A

-

とりあえず、何から始めれば良いのでしょうか?

-

まずは、社内講演会の開催をお勧めします。役員会の60~90分間の時間をお借りできれば、講師が登壇いたします。人材定着の取り組みをするにしても、「自分は聞いていない」「承服していない」との全社的な理解の齟齬を解消するために必要です。まずは、社内コンセンサスを固めましょう。気軽に開催してみませんか。

-

教育研修は、どんなテーマから始めれば良いのでしょうか?

-

「管理職研修・リーダー研修」から始めることをお勧めします。離職するか悩む社員にとって、ある意味、その「原因」でもあり、「解決者」でもあるからです。その後、その研修結果を御社役員会で発表し(弊社からの発表も可能です)、全社的な共通テーマに昇華させることが大切です。「辞めるか辞めないかは個人の問題」との他責思考を社内から払しょくさせる必要があります。研修の実施については、お気軽にお問い合わせください。

-

費用面はどう考えれば良いのでしょうか?

-

ご予算に応じて展開いたします。まずは、お問い合わせフォームからご連絡ください。